Linked : ec-shop.lastdripdesigns.com

お札の折れ目が気になる?折れ目はない方が良い理由と、折れ目がついた時の解決法を徹底解説!

約3分読書|目次タップで知りたい情報 即リンク‼

皆さんも経験したことはありませんか?新札を手にした時の嬉しさとともに、すぐに折れ目がついてしまう悩み。しかし、お札の扱い方次第で、こんな小さなストレスは避けられるかもしれません。

本記事では、お札の折れ目がつく原因から、それを防ぐ方法、さらには既についてしまった折れ目の修復方法まで、幅広く解説しています。あなたの財布の中のお札がいつもピカピカで新鮮であるためのヒントが満載です。

折れ目なしで美しい紙幣を保つことの大切さから、日常的なお札の扱い方、保管方法にいたるまで、すぐに実践できる具体的なアドバイスをご案内しますので、是非参考にしてみてください。

日本の紙幣について

日本の紙幣は、その豊かな歴史と美しいデザインで知られています。一枚一枚の紙幣には、日本の文化や歴史の一片が刻まれており、それぞれが異なる価値や物語性を持っています。日本銀行券として正式に発行されているこれらの紙幣は、世界的にも高い信頼性を維持し、国内外で広く使用されています。また、技術の進展と共に偽造防止技術などのセキュリティが強化されている点も見逃せません。

日本の紙幣の種類

日本で流通している主な紙幣には、1,000円札、5,000円札、10,000円札があります。それぞれの紙幣には異なる歴史的人物が描かれており、デザインもそれに応じて特徴付けられています。例えば、最も広く使用されている1,000円札には、 細菌学者である野口英世の肖像が用いられており、5,000円札には、日本の小説家であり評論家の樋口一葉が、そして10,000円札には、明治時代を代表する教育者である福沢諭吉が描かれています。これらの紙幣は、それぞれが日本の文化や教育の進歩を象徴していると言えるでしょう。

これら以外にも、特別な記念紙幣や限定的に発行される記念硬貨などが存在します。これらは、オリンピック開催や重要な周年記念など、国の大事なイベントを記念して発行されることが多いです。これらの記念紙幣は、集める楽しみもあり、価値のあるコレクターアイテムとされています。

紙幣のデザインは、時代によって変化しますが、その都度、厳格な安全基準と美的基準を満たす必要があります。これにより、日本の紙幣は、ただの通貨としての機能だけでなく、芸術品や歴史資料としての価値も有しています。紙幣の背面やその他の細部に至るまで、細かいデザインが施され、緻密な工夫が見られます。

紙幣はその国のアイデンティティを反映する重要な文化的要素です。日本の紙幣を通じて、日本の精神性や美意識を感じ取ることができます。国内外の旅行者や通貨コレクターにとっては、これらの紙幣が持つ美術的価値や歴史的な重みは非常に魅力的な要素の一つです。

お札の折れ目あるある

日常生活で頻繁に使用するお札ですが、使ううちに避けられないのが「折れ目」です。何気なく財布に入れたり、小さく折りたたんでポケットに入れたりすると、知らず知らずのうちにお札は折れ目だらけになってしまいます。この折れ目がつく現象は、誰もが経験する共通の事柄ですが、ではなぜお札には折れ目が付きやすいのでしょうか?また、それが原因で起こる具体的な不便にはどのようなものがあるのでしょうか。

なぜお札に折れ目が付くのか

お札に折れ目が付く主な理由は、その構造と使用状況にあります。紙幣は基本的に紙で作られており、何度も折り曲げると素材の繊維が傷つき折れ目が形成されます。特に、財布やポケットなど狭い空間に無理に押し込んだりすることで、強制的に折れてしまうことがあります。加えて、日本のように現金使用の機会が多い社会では、紙幣が頻繁に手に取られることから、自然と折れ目が入りやすくなります。

お札が折れていて困ったことありませんか?

折れたお札は見た目の美しさだけでなく、実用面でも多くの問題を引き起こします。

まず、お札自動預け払い機(ATM)や自動販売機での利用時に認識されずに戻ってくることがあります。これにより、支払いや入金に手間取ることがあるのです。

また、小売店や飲食店などで現金を扱う場合にも、強い折れ目がついたお札は手間を取り、レジでの作業のスピードを遅らせる原因になります。

さらに、折れたお札は水濡れなどの外部環境に対しても脆弱で、破れやすくなるため注意が必要です。

以上から、お札に折れ目がつくというのはさまざまな不便を生じさせる原因となります。次に、折れ目を防ぐための適切なお札の扱い方や保管方法を考えてみましょう。

折れ目を防ぐ方法

日常の買い物や取引において、お札は欠かせないアイテムですが、使う頻度が高いほどお札に折れ目や損傷が生じ易くなります。折れ目がついたお札は見た目が悪くなるだけでなく、自動販売機での利用に支障をきたすこともあります。しかし、いくつかの対策を講じることで、お札に折れ目をつけずに保つことが可能です。以下では、日常から気をつけたいお札の扱い方と、保管時の工夫について詳しく解説します。

正しいお札の扱い方

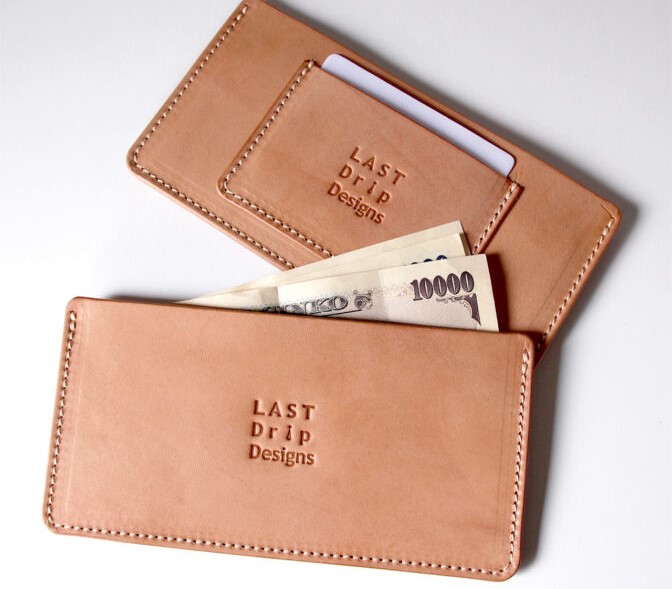

お札を扱う際にはいくつかのポイントを意識することが重要です。まず、お札を受け取る際や支払う際には、なるべく平らな状態で保ち、折り曲げずに渡すようにしましょう。お財布に入れるときも、お札専用のスペースを利用し、長財布やお札が折れない財布など、お札に折れ目がつきにくい財布に収納することが望ましいです。これにより、お札にストレスを与えずに済み、折れ目を防ぐことができます。

お札を保管する際の工夫

お札の保管方法にも工夫が必要です。一番簡単かつ効果的な方法は、お札専用のケースやホルダーを使用することです。これにより、他のアイテムと分けて保管でき、お札が折れたり他の物とこすれて傷つくのを防ぐことができます。

また、湿度が高い場所は避け、常に乾燥した環境で保管することが理想的です。さらに、長期間使用しないお札は、平らな状態で保管する方法も有効です。これらの手順を踏むことによって、お札の寿命を延ばすと共に、常に新鮮で綺麗な状態を保つことが可能になります。

以上のポイントに注意してお札を取り扱い、保管すれば、お札が折れることなく、どんな場面でもスムーズに取引を行うことができます。実用的かつ簡単に実行できるこれらの方法を日常生活に取り入れ、理想的なお金の管理を目指しましょう。

お札に折れ目がない方が良い理由

私たちの日常生活で頻繁に使用されるお札ですが、きれいな状態で保持することは意外と難しいものです。しかし、お札に折れ目がない状態を保つことには、多くの利点があります。お札が折れ目なしであることは、単に見た目が美しいという理由だけでなく、実用的な側面や経済的な観点からも重要です。

折れ目がない方が良い3つの理由

まず第一に、折れ目がないお札は自動取引機でのトラブルが少なくなります。銀行のATMや公共の券売機など、お札を使う自動取引機は折れ目や裂け目に敏感です。お札に折れ目があると、機械がお札を認識しづらくなり、取り扱いに困難を生じさせることがあります。特に混雑している時などには、スムーズな取引を阻害する要因となり得ます。

次に、折れ目のないお札は長持ちします。紙幣は基本的に耐久性が考慮されて製造されていますが、繰り返し折られることによって紙の繊維が弱り、寿命が短くなります。折れ目が少なければそれだけお札自体の劣化を遅らせることができ、結果的に新しいお札を印刷する頻度を減らすことに寄与します。これは費用削減だけでなく、環境保護の観点からも肯定的に評価できる点です。

最後に、整ったお札は経済的な信頼感を与えます。小売店や飲食店など、現金取引の多い場所では、きれいなお札が顧客に対して良い印象を与えます。消費者にとって、清潔で整ったお札は店舗の信頼性を象徴し、安心して取引ができる証となり得ます。また、訪日外国人観光客にとっても、きれいな紙幣は日本の文化への良い印象に繋がるでしょう。

これらの理由から、お札に折れ目がない状態を保つことは、個人の利便性はもちろん経済全体にとっても多くのメリットをもたらします。日々のお金の扱いにもう少し注意を払うことで、これらの利点を享受することが可能になります。

既についた折れ目の解決法

お札にできた折れ目やしわは、日常生活で避けられないものとされていますが、それが原因で札が読み取りにくくなったり、紙幣の寿命を縮めることがあります。さらに、痛んだお札は自動販売機やATMでの使用が困難となることも。幸い、一度折れ目がついてしまったお札でも、家庭で簡単に行えるいくつかの修復方法があります。これにより、お札をなるべく新品に近い状態に保持し、再利用するための有効な手段を提供します。

家庭でできる簡単な修復方法

お札の折れ目を修復する方法はいくつかありますが、最も手軽で効果的なのは「アイロンを使う方法」です。はじめに、お札をきれいな白い紙で包みます。次に、アイロンを低温に設定し、紙の上から軽くアイロンをかけることで、折れ目やしわを綺麗に伸ばすことができます。ただし、熱が高すぎるとお札にダメージを与える可能性があるため注意が必要です。また、スチームなど蒸気はあてないようにしましょう。

別の方法としては、「重しを利用する方法」もあります。この方法では、お札を平滑な表面に置き、その上から均等に重量が分散するように重たい本や板などを数日間放置します。これにより、お札についた折れ目が自然と伸びていきます。アイロンほどは伸びないながらも、有効な方法です。

これらの方法を試す際は、必ず手順を正確に守り、お札を傷めないよう注意してください。ただし、どれも100%の効果を保証するものではないので、やりながら自分にあったお札のお手入れ方法を身に着けていくと良いでしょう。

Views: 814

ラストドリップデザインズでは、「魅力溢れる本物志向の素材」にフォーカスしハンドクラフトの温かみ溢れる作品が多数展開されています。インターネットショップ限定での展開のため、ここでしか出会えないプロダクトばかり。是非、ご覧頂けますと幸いです。

ラストドリップデザインズ 公式通販

名入れギフト対応|国内配送料0円(弊社負担)

おまとめ特典|お買い上げ2点以上で割引特典あり

会員登録|永久不滅ポイントサービス